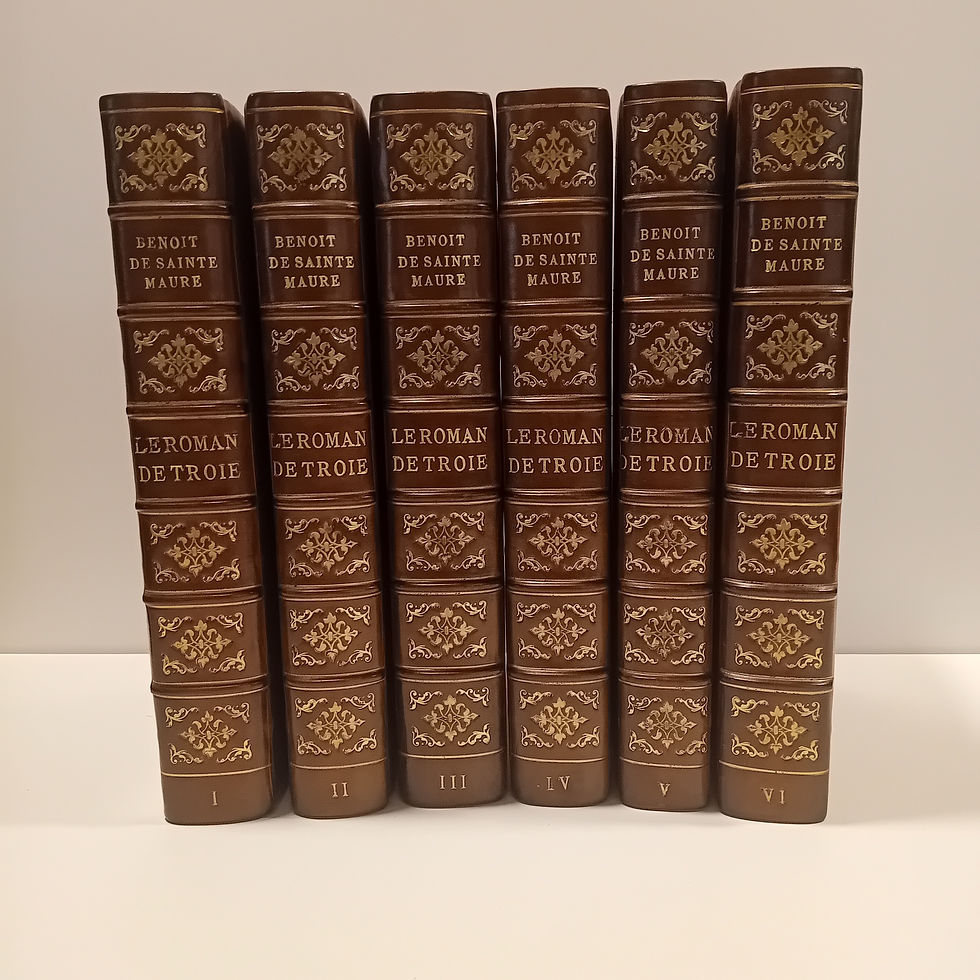

BENOIT DE SAINTE-MAURE

« Le Roman de Troie »

Paris, Firmin Didot et Cie, 1904, in-8, xi-464 pp. ; 399 pp. ; 448 pp. ; 446 pp. ; 339 pp. ; 410 pp., 6 volumes reliés.

Reliure moderne plein maroquin marron, dos à 6 nerfs, titrage doré, caissons, filets et décors dorés, des rousseurs éparses.

Texte en vieux français.

Publiés d'après tous les manuscrits connus par Léopold CONSTANT.

[Le Roman de Troie, rédigé par Benoît de Sainte-Maure vers 1160-1170, est une composition romanesque française du XIIe siècle. Il contient plus de 30 000 vers, uniformément de huit syllabes, avec rimes masculines et féminines, d’ordinaire entremêlées.

L’auteur de ce vaste poème, dont on a conservé plus de vingt-cinq manuscrits dans les bibliothèques, se nomme Benoît de Sainte-More, qui paraît être le même que le trouvère normand Benoît, auteur de la Chronique des ducs de Normandie, immense récit également en vers octosyllabiques.

Quoi qu’il en soit de cette identité, qui est contestée, on attribue au même trouvère les deux autres grands poèmes empruntés à l’épopée latine, l’Enéas et le Roman de Thèbes.

Le Roman de Troie est une imitation ou tout au moins un souvenir plus ou moins fidèle de l’Iliade. L’auteur emprunte au récit d’Homère, qu’il a peut-être imparfaitement connu, le plan et la marche de l’action, avec les rôles et les relations des personnages ; mais il approprie le poème antique aux mœurs, aux idées de son temps et mêle les souvenirs de la guerre de Troie à toutes les légendes de la littérature romanesque. Il s’inspire, dans le développement d’un sujet grec, à la fois de la chanson de geste et de la Table Ronde. Il trouve moyen d’enrichir et d’agrandir encore la matière. Il la reprend de plus haut et la mène plus loin, commençant le récit par la conquête de la Toison d’or, et le conduisant jusqu’à la mort d’Ulysse.

Le merveilleux mythologique s’efface, dans le Roman de Troie, devant le merveilleux des aventures car, à cette époque, les héros anciens se transforment entièrement sous l’influence des idées chrétiennes. Les noms restent grecs et romains, les événements sont au fond les mêmes, mais les caractères changent du tout au tout. Les exploits sont inspirés par des passions et des sentiments inconnus à l’antiquité, et il ne reste de l’œuvre homérique que le cadre, les péripéties et le dénouement.

Cette métamorphose de l’épopée grecque a eu un grand succès, et le Roman de Troie, en particulier, a conservé longtemps sa réputation. Traduit en prose au XIVe siècle, il est mis sur le théâtre dans le siècle suivant. Jacques Millet l’a imprimé sous ce titre : Destruction de Troyes la Grant, mise en rime française et par personnages (Paris, 1484), et il a été souvent réimprimé depuis.

L’ancien roman français fut traduit en grec au XVe siècle, et il existe à la Bibliothèque nationale un manuscrit de cette version, qui est littérale1. Lorsqu’il entreprend, vers 1160-1170, de conter l’histoire de Troie, Benoît de Sainte-Maure s’inscrit dans une mode et dans un courant littéraire : dans l’entourage d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine, d’autres écrivains, avant lui ou autour de lui, ont adapté en français, « mis en roman », à l’intention d’un nouveau public, des œuvres majeures de l’Antiquité latine.

Aristide Joly est le premier à avoir établi une version moderne du texte complet entre 1870 et 18713. Il était précédé de l'Allemand Karl Bartsch en 1866, mais celui-ci n'en avait édité qu'un extrait, tout comme bon nombre de ses suiveurs. L'autre édition notable est celle de Léopold Constans, entre 1904 et 1912, opérée à partir de tous les manuscrits connus à son époque.

Sources : Grand Dictionnaire Larousse ; Faral Edmond “Romania Année 1913 165 pp. 88-106“ dans Persée.]

BENOIT DE SAINTE-MAURE « Le Roman de Troie »

TVA non applicable, art. 293B du CGI, hors frais de port

Délai de livraison : 1 - 3 Jours ouvrés