CORNEILLE Pierre

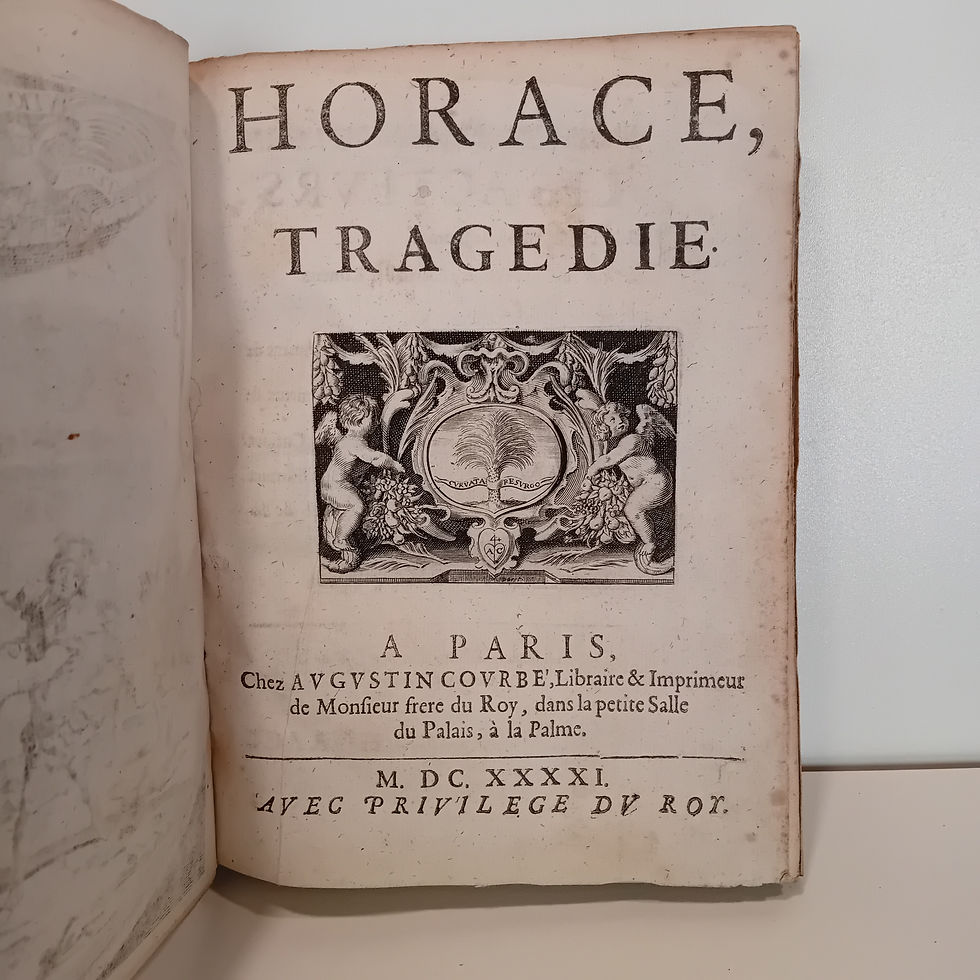

« Horace, Tragédie »

A Paris, Chez Augustin Courbe, Libraire & Imprimeur, in-4, 1641, (6) ff.-103 pp.-1pp., relié.

Reliure plein vélin, titrage horizontal sur le dos, des rousseurs éparses, mouillures sur la marge supérieure de quelques pages, marges brunies.

Édition originale (B). Les caractéristiques du second tirage, dit B, sont les suivantes :

Page 5, vers 8e : Ny d'obstacles aux vainqueurs, ni d'espoir aux vaincus (La fin du vers est réportée au ves suivants) ;

Page 11, vers 13e : Je pris cet Oracle, une entière assurance ;

Page 17, vers 8e : D'horreur pour la bataille d'ardeur pour ce choix ;

Page 10, vers 16e, dans certains exemplaires seulement : Et nous faisant amants, il nous fit ennemis (le cas de cet exemplaire) ;

Page 13, Scène III, la faute est corrigée et le nom de Curiace a remplacé celui de Julie en tête de tirade

Le mot Epistre du titre courant de la dédicace a 41 millimètres de longueur .

Enfin le mois d'achevé d'imprimer est orthographié Iâuier.

D'une façon générale, l'édition A est mieux imprimée que l'édition B, mais le frontispice est plus pâle.

Il est probable que devant le succès qui accueillit la publication d'Horace, Courbé fit procéder rapidement à un deuxième tirage avant même que le premier fût épuisé et relié complètement, si bien que les titres et même les cahiers furent parfois mélangés.

Tchermerzine « Éditions originales et rares XVe-XVIIIe siècle » ; Tome 2, pp. 540-543

[L'animosité que les rivaux de Corneille apportèrent à leur lutte contre l'auteur du Cid le força de garder le silence pendant longtemps. M. Taschereau (Histoire de Corneille, 2e éd., p. 94) a reproduit un curieux fragment d'une lettre de Chapelain, conservée dans un recueil manuscrit appartenant alors à M. Sainte-Beuve, et légué depuis à la Bibliothèque nationale, qui permet de supposer que le poëte fut sur le point de renoncer au théâtre. «Il ne fait plus rien, dit Chapelain, et Scudery a du moins gagné cela, en le querellant, qu'il l'a rebuté du mestier, et lui a tari sa veine. Je l'ay, autant que j'ay pu, rechauffé et encouragé à se venger et de Scudery et de sa protectrice, en faisant quelque nouveau Cid qui attire encore les suffrages de tout le monde, et qui montre que l'art n'est pas ce qui fait la beauté; mais il n'y a pas moyen de l'y résoudre; et il ne parle plus que de regles et que des choses qu'il eust pu respondre aux Académiciens, s'il n'eust pas craint de choquer les puissances, mettant au reste Aristote entre les auteurs apocryphes, lorsqu'il ne s'accommode pas à ses imaginations.» Cette lettre est datée du 15 janvier 1639 ; elle prouve qu'Horace n'était pas encore commencé à cette époque. Une autre lettre de Chapelain, du 9 mars 1640, nous apprend, au contraire, que la nouvelle tragédie venait d'être jouée pour la première fois devant Richelieu; nous avons ainsi la date certaine de la représentation.

Le sujet d'Horace appartient bien en propre à Corneille, bien qu'il eût été traité auparavant par trois autres auteurs: par l'Arétin (l'Horazia, tragedia di Pietro Aretino [dédiée au pape Paul III]; In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1546, in-8, et 1549, in-12); par d'Aigaliers (les Poësies de Laudun d'Aigaliers, contenans deux Tragédies, la Diane, Meslanges et Acrostiches; à Paris, chez David Le Clerc, 1596, in-12), et par Lope de Vega (El honrado Hermano, tragi-comedia famosa, publiée dans la Decima octava Parte de 22las Comedias de Lope de Vega Carpio; Madrid, Juan Gonçalez, 1623, in-4, et reproduite dans le Tesoro del Teatro español, arreglado por D. Eugenio de Ochoa; Paris, 1838, in-8, t. II). On a cru à tort que Corneille avait emprunté l'idée du sujet à Lope de Vega: les deux pièces n'offrent aucune ressemblance. Nous pensons plutôt que Corneille aura voulu, de propos délibéré, s'éloigner des auteurs espagnols, et qu'en lisant l'histoire romaine, pour laquelle il avait une prédilection marquée, il aura fait choix de l'épisode qui l'aura le plus frappé, pour donner un pendant au Cid. La phrase de Tite-Live qu'il a prise pour épigraphe indique à elle seule cette tendance de son esprit. C'est de l'histoire romaine qu'il tire le sujet d'Horace; c'est à la même source qu'il emprunte successivement douze autres de ses pièces. Il vit, pour ainsi dire, dans le monde romain et trace de son passé les plus saisissants tableaux.

Mondory ayant quitté la scène peu de temps après les premières représentations du Cid, on suppose qu'Horace fut donné sur le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Ce qui est certain, c'est que deux acteurs de ce théâtre, Floridor et Beauchâteau, le jouaient en 1657 (voy. le passage de d'Aubignac, cité par M. Marty-Laveaux, t. IIIe, p. 251). C'était Mlle Beauchâteau qui remplissait le rôle de Camille, ainsi que nous l'apprend Molière dans l'Impromptu de Versailles (1663). La troupe de Molière en donna, de son côté, quelques représentations. Le Registre de Lagrange en mentionne deux: le mardi 29 juillet 1659, avec une recette de 145 livres, et le mardi 9 décembre de la même année, avec une recette de 867 livres. C'est aux Précieuses ridicules, représentées en même temps que la pièce de Corneille, qu'était due l'affluence du public à cette représentation.

Le Répertoire dressé pour le Dauphin au commencement de l'année 1685 (voy. no 9) ne mentionne pas Horace. Peut-être cette pièce était-elle du nombre de celles qui devaient être inscrites dans les feuillets laissés en blanc dans ce volume.

Source : Émile PICOT « Bibliographie Cornélienne » 1876]

CORNEILLE Pierre « Horace, Tragédie » - 1641

TVA non applicable, art. 293B du CGI, hors frais de port

Délai de livraison : 1 - 3 Jours ouvrés